“我迷迷糊糊刚睡着,感觉有人摸我的胸口——睁开眼,他就坐在我床头。”王琪的声音里还带着颤,“我抓起手机就往卫生间跑,锁上门抖着报警。”后来她才知道,客户是用“落了东西在房间”的借口,从酒店前台到了房卡。警察来的时候,对方还辩解“只是想聊聊”,但判决书里写得清楚:他对王琪实施了强制。

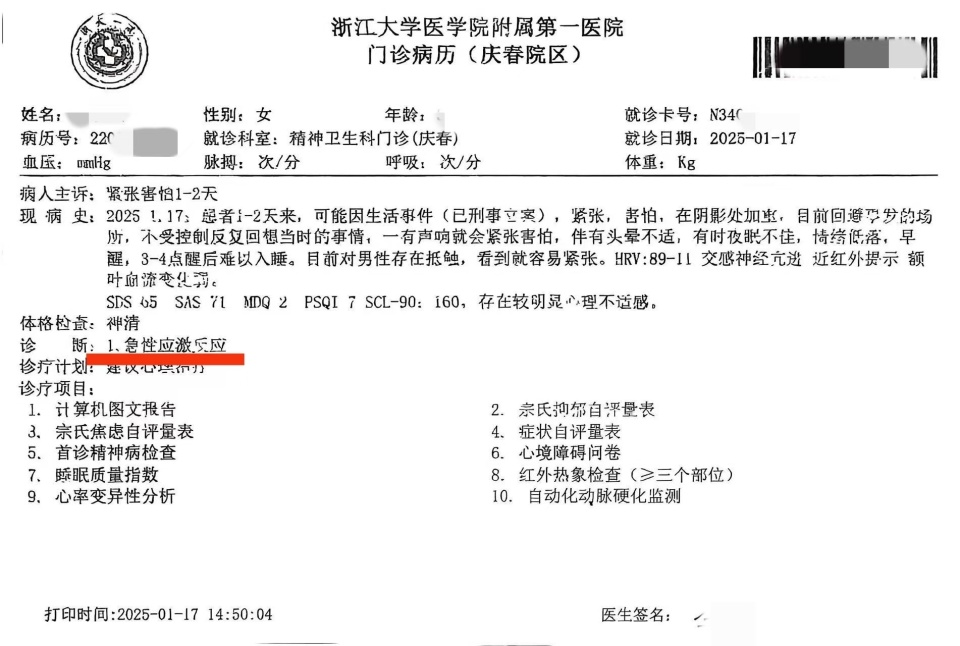

1月17日,她硬着头皮去浙大一院精神科。医生在病历上写“急性应激反应”,4月底又确诊“创伤后应激障碍(PTSD)”。“我搬了两次家,”王琪说,“原来的房子离酒店太近,每次路过都浑身发麻。”甚至在婚礼前三天,她还要坐200公里车去法院旁听——她要亲眼看着罪犯被判刑,才能稍微“放下一点”。

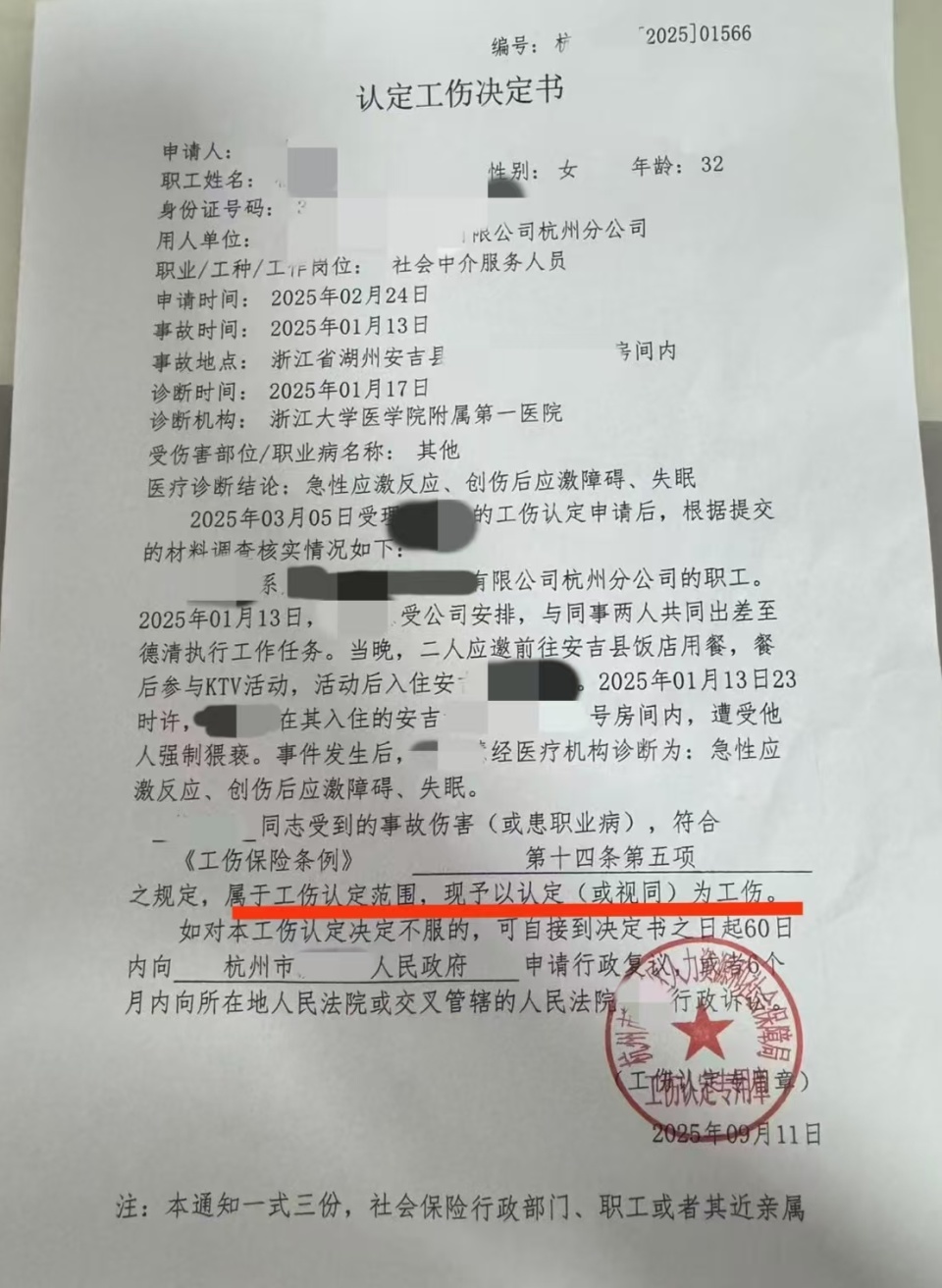

2月,她在“浙里办”提交了申请,可一开始就遇到了“卡壳”:人社局说“刑事案件没结,先中止流程”。直到5月拿到判决书(罪犯被判缓刑),她才把材料重新递上去。更让她没想到的是,人社局还要做“精神伤害与事故关联性鉴定”——“他们说,以前处理的都是骨折、擦伤,精神伤害得找专家确认。”

杭州某区人社局的工作人员后来告诉记者,这次认定“讨论了整整三周”:“我们翻了《工伤保险条例》第十四条第五项——‘因工外出期间,由于工作原因受到伤害’,‘伤害’没说必须是身体的啊?再加上天津的先例,最终我们觉得,王琪的情况符合规定。”

“有人问我,‘至于吗?’”王琪说,“可他们没见过我凌晨三点坐在地板上哭,没见过我因为怕黑不敢洗澡。我是为了工作才去的安吉,才会遇到那个人——这份痛苦,难道不是工作的代价吗?”

杭州人社局的处理,其实是对“劳动者权益”的一次细化:当我们谈论“工伤”时,不该只盯着“身体损伤”,那些因工作引发的精神创伤,同样需要被看见、被赔偿。就像崔丽丽去年说的:“我要的不是钱,是‘我没有错’的证明。”

雨停的时候,王琪把工伤认定书放进抽屉。她指着窗外的梧桐树说:“我下周要去做劳动能力鉴定了,不管结果怎么样,至少我知道——我的伤,有人认。”而对更多职场人来说,这或许是一个信号:当你为工作奔赴远方时,那些“藏在心里的伤口”,终于不再是“不能说的秘密”。