最近刷社交平台,不少山姆会员的吐槽把#山姆APP难用#的话题顶到了热榜前列。有人晒出截图:想查一款坚果的配料表,得点三次“更多”才能找到;有人抱怨:商品图修得跟网红滤镜图似的,收到的实物比图片小一圈;还有人调侃:以前一秒能进的“极速达”入口,现在藏在首页最下面——原本主打“会员专属效率”的山姆APP,怎么越更新越让人摸不着头脑?

根据网友整理的版本记录,山姆APP近半年保持着“每月1-2次”的高频更新,每次更新说明里都写着“提升用户体验”“修复已知问题”。但现实是,老用户的“使用成本”越来越高:以前看配料表是“一步到位”,现在得“层层解锁”;以前找促销商品“一目了然”,现在得“翻遍菜单”;甚至连最常用的“购物车”按钮,都从底部挪到了右上角——这些所谓的“优化”,反而让熟悉操作的会员得重新“学用APP”。

11月3日山姆的回应称“始终以会员需求为核心”,但这番表态没止住争议。有会员翻出年初的“配料表风波”:当时某款蛋糕因配料标注模糊引发投诉,山姆承诺“会更透明”,如今却把配料表藏得更深;还有人发现,更新后的APP界面越来越像某连锁超市的线上平台——分类布局、促销弹窗甚至“猜你喜欢”的算法,都透着“似曾相识”的味道,“这到底是优化体验,还是照搬别人的套路?”

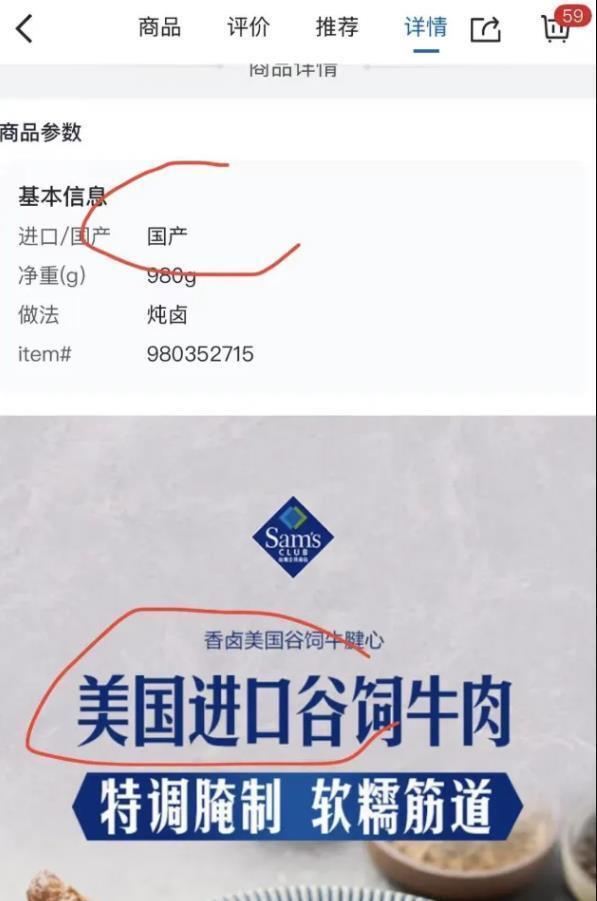

更让用户焦虑的是“山姆的定位模糊了”:以前来山姆是买“外面买不到的特色”,比如限量的烤鸡、进口的瑞士卷,现在这些“招牌款”悄悄下架,货架上多了不少普通超市就能买到的零食;APP里的“会员专属价”也越来越没优势,有用户算过一笔账:某款牛奶的会员价比隔壁超市贵5块,“那我花260块办会员图什么?”

现在社交平台上,讨论已经从“APP难用”延伸到“山姆是不是忘了自己是谁”。有老会员说:“以前去山姆是买‘中产的省心’,现在变成了‘花钱找麻烦’;以前觉得‘山姆’两个字代表‘品质’,现在只觉得‘变味儿了’。”甚至有人质疑:“是不是高管坐在办公室里拍脑袋做决策,根本没问过会员想要什么?”

其实商超行业的逻辑从来都很简单:用户不是为你的logo买单,是为你满足的需求买单。山姆要是真把“会员第一”当回事,不如先把配料表放回首页、把促销入口改回原位、把那些“花里胡哨”的界面简化——毕竟,所谓“优化体验”,从来不是“我觉得你需要什么”,而是“你说你需要什么”。

中国市场从来都不缺选择,缺的是“把用户放在心上”的坚持。要是山姆真觉得“会员会为logo无脑买单”,那最后只会换来“用脚投票”的结局。希望这次的吐槽能让山姆听懂:会员要的不是“更复杂的界面”,是“更简单的信任”;不是“更花哨的套路”,是“更实在的诚意”。