早上在重庆医科大学附属第一医院的耳鼻喉科蹲点,我看着年轻医生捏着个巴掌大的CT机探头,轻轻贴在一个4岁小朋友的耳后——屏幕上瞬间跳出耳内结构的3D图像,连耳蜗上那根比头发丝还细的血管都看得一清二楚。护士笑着解释:“这是咱们自主研发的微米级耳部专用CT,扫一遍只要10秒,辐射量比手机还低,小朋友都不怕。”

这场景让我想起5年前跑医疗口的“痛点”:那时重庆的三甲医院里,能做精准影像的设备几乎都是“洋品牌”,一台进口螺旋CT要价上千万,基层医院根本不敢碰;肺癌患者用进口靶向药,一盒要花掉普通人半年工资,很多人只能偷偷找“印度仿药”。

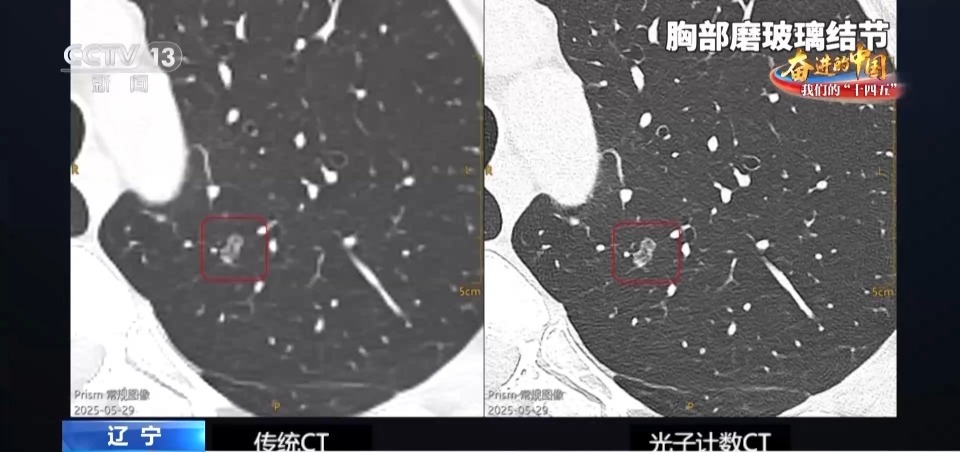

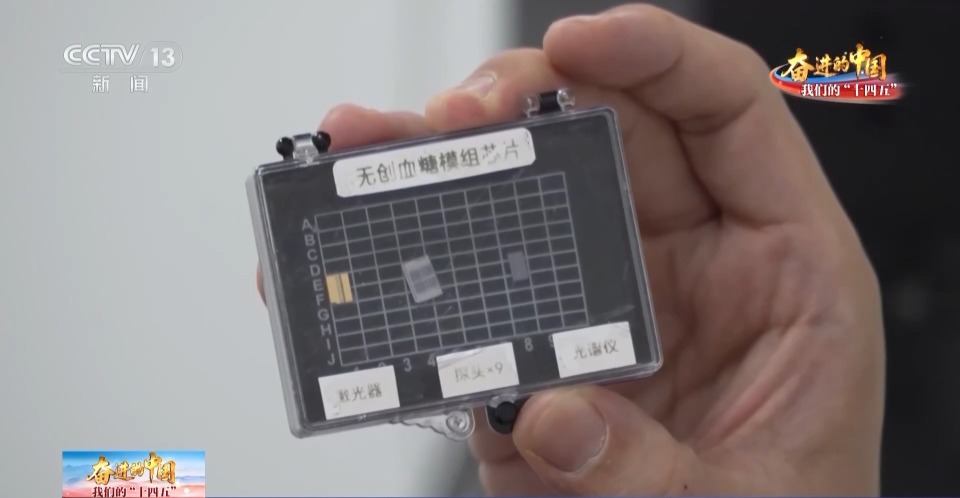

变化是从“十四五”的“创新驱动”信号弹打响开始的。就说这台微米级耳部CT,是国内科学家花了3年啃下来的“硬骨头”——中国工程院院士王振常告诉我:“10微米的分辨率,相当于能看清耳骨上的‘指纹’,以前要开刀才能确认的耳疾,现在拍张片子就解决了。”而另一台更“硬核”的全球首台8cm宽体光子计数CT,直接打破了国外技术垄断:它能“直读”X射线光子,扫一次胸部就能看清肺结节里的血管分支,辐射剂量比传统CT少了60%——去年在上海的医院试用时,有肺癌患者拉着医生的手哭:“以前做CT要憋半分钟气,现在一口气都不用喘,就能知道结节有没有长。”

更让人踏实的是“高端装备的国产化率”——5年前,国内高端医疗设备市场90%被进口品牌占据,现在这个数字已经掉了个头:不少三甲医院的“镇院之宝”变成了“Made in China”,连北京协和这样的顶级医院,都开始批量采购国产的手术机器人、磁共振机。

除了“硬设备”,“软良药”的进步更戳人心。去年统计数据显示,“十四五”期间获批的国产创新药数量,比过去10年加起来还多——有位患红斑狼疮的姑娘跟我说:“以前用进口免疫抑制剂,每个月要花2万多,现在国产药进了医保,每月只要1800块,我能正常上班,还能跟朋友去吃火锅了。”还有肺癌患者笑着说:“以前医生说我最多活3年,现在吃国产靶向药快5年了,上周刚陪孙子去了迪士尼。”

这些“利器”不是冰冷的机器,是真真切切的“生命延长线”。2024年底的统计公报里藏着个暖数字:中国居民人均预期寿命达到79岁,重庆、浙江、江苏等8个省份更是超过了80岁。这背后,是国产CT机帮医生更早发现病灶,是国产创新药把“不治之症”变成“慢”,是每个家庭不用再为“看不起病”发愁的安心。

昨天采访一位从医30年的老专家,他指着医院大厅里的国产核磁共振机说:“以前我们跟在外国人后面‘跑’,现在终于能‘领’着走几步了——但最骄傲的不是‘领跑’,是这些‘自己造的家伙’能走进县城医院,能让山里的老人也用上和北京一样的设备。”

是啊,那些摆放在医院里的“国产利器”,从来不是用来攀比的“奖杯”。它是给重庆农村的老:“不用翻两座山去市医院做CT,在家门口就能查清楚腿疼的原因”;是给上海的年轻妈:“孩子的耳疾不用全麻,哭着进诊室笑着出来”;是给每个普通人的“定心丸”——不管你在哪里,不管得什么病,总有一把“自己人的刀”,能帮你把生命的路,再往前多铺一段。

走出医院时,阳光正好照在门口的“国产医疗装备成果展”海报上。海报上没有华丽的辞藻,只有一行朴实的字:“让每个生命都能被好好善待。”这大概就是所有“利器”最动人的意义——它不是技术的狂欢,是对生命最本真的温柔。